Dans un contexte de dérèglement climatique, de restriction de l’eau et de quête d’autonomie alimentaire, le paillage s’impose plus que jamais comme une clé de voûte du jardinage responsable. Du jardin d’ornement à la micro-ferme potagère, il protège le sol, limite le travail et favorise la biodiversité. Reste à choisir le bon matériau, à savoir doser et à éviter quelques écueils : chaque terrain, chaque plante et chaque moment de l’année réclament un paillage adapté. De la paille traditionnelle au BRF tendance, sans négliger solutions de récupération, tout l’art consiste à allier performance, écologie et économie, tout en gardant un jardin attrayant. Expérimenter, ajuster, et surtout observer : telle est la promesse, parfois surprenante, du paillage en 2025. Pour structurer l’article et aller plus loin, démarre par notre guide paillage jardin pour poser les bonnes bases.

En bref :

Le paillage conserve l’humidité du sol, limite les mauvaises herbes et protège la biodiversité.

Chaque matériau (copeaux de bois, paille, feuilles mortes, carton…) a ses avantages et ses limites ; adapter son choix à chaque situation.

Bien doser l’épaisseur, éviter la faim d’azote et renouveler le paillis pour conserver ses bénéfices.

Recyclage, économies et alternatives écologiques priment dans le jardin moderne.

L’effet du paillage dépasse la simple technique : il favorise la résilience face au climat, réduit le besoin en arrosage et accroît la fertilité naturelle.

Tous nos dossiers pratiques sont regroupés dans la rubrique Jardinage pour adapter ton paillis à chaque saison.

Comparateur interactif des matériaux de paillage

| Matériau | Décomposition | Effet sur le sol | Apport en azote | Coût estimé | Disponibilité | Esthétique | Usages privilégiés |

|---|

Ce comparateur permet de filtrer les matériaux de paillage selon plusieurs critères pour mieux choisir selon vos besoins de jardinage.

Paillage : quels bénéfices au jardin

Le paillage est né d’une observation simple : dans la nature, le sol n’est jamais nu. Les feuilles mortes, les débris végétaux et d’autres éléments organiques créent une couverture protectrice. Au jardin, reproduire ce phénomène, c’est offrir à ses cultures une multitude de bienfaits. Cette technique consiste à recouvrir la surface du sol autour des plantes d’une couche de matière organique ou minérale afin de limiter le dessèchement, la pousse des mauvaises herbes et l’érosion. Historiquement associée au potager et aux massifs, elle s’invite désormais sur les balcons, les espaces publics, et partout où le sol réclame un équilibre entre production et préservation.

L’avantage le plus visible est la réduction de la corvée de désherbage, mais la liste des bénéfices est bien plus large : économies d’être d’arrosage, enracinement profond des plantes, vie microbienne florissante, et même un confort accru pour le jardinier qui travaille un sol souple et sain. Le paillage s’avère aussi un levier puissant pour capter le carbone et protéger le sol des excès climatiques, qu’il s’agisse de fortes chaleurs ou de pluies intenses.

Limiter les mauvaises herbes et garder l’humidité

L’un des rôles majeurs du paillage est d’étouffer la germination des adventices sans recourir à des désherbants. En créant une barrière physique, il empêche la lumière du soleil d’atteindre le sol, rendant ainsi la levée des mauvaises herbes particulièrement difficile. Concrètement, appliquer un paillis de 5 à 10 cm, selon le matériau, suffit souvent à réduire de 70 à 90 % les repousses indésirables, tout en conservant une humidité constante sous la couche protectrice.

Le paillage retient l’eau des pluies et des arrosages, réduisant considérablement l’évaporation. Durant les canicules, il protège le sol du dessèchement rapide, ce qui se traduit par des passages d’arrosoir moins fréquents. Au cœur de l’été, un potager bien paillé reste moelleux, et les plantes y explorent plus facilement les couches profondes à la recherche des nutriments.

Réduction du travail de désherbage : jusqu’à 4 fois moins de passages par mois.

Conservation de l’humidité du sol : moins de besoins en arrosage et prévention du stress hydrique.

Limitation de l’érosion et du tassement lors des intempéries.

Protéger le sol et favoriser la vie microbienne

Un sol nu souffre vite des intempéries, des écarts thermiques et du piétinement. Le paillage joue ici un rôle d’amortisseur : il protège les micro-organismes qui transforment la matière organique (champignons, bactéries, vers de terre). Ce sont eux qui minéralisent les résidus du paillis pour en faire des nutriments assimilables par les plantes.

Par ailleurs, le paillage contribue à maintenir une température stable. En été, il limite la surchauffe ; en hiver, il atténue le gel, un atout pour garder la vie microbienne active plus longtemps. Sa décomposition progressive enrichit le sol en humus, stimulant aussi bien la fertilité que la résilience du jardin. Les vers, véritables architectes, y trouvent refuge sous la couche de paillis, retournant et aérant la terre à leur rythme. En période froide, sécurise l’installation voisine du paillis en appliquant ces gestes pour protéger une fontaine en hiver.

Stimulation des micro-organismes : meilleure décomposition des résidus végétaux.

Formation d’humus : sol plus riche, plantes mieux nourries tout au long de l’année.

Effet “coussin” : protection du sol et de la microfaune.

Où, quand et quelle épaisseur poser ?

Toute surface peut potentiellement accueillir un paillage : potager, massifs d’arbustes, pieds de haies, arbres fruitiers ou jardinières sur balcon. La réussite dépend de la pertinence du choix du paillis selon le lieu, de la densité des plantes déjà en place, et du volume d’entretien disponible. Les périodes idéales s’étalent du printemps (après les premières plantations) à l’automne (avant les gelées), chaque moment ayant ses atouts.

La bonne épaisseur varie : 6 cm est souvent un minimum pour couper la lumière, mais certains matériaux, comme la paille, nécessitent jusqu’à 12 cm pour être véritablement efficaces. Attention aux excès qui pourraient étouffer le sol ou retenir trop d’humidité. Il importe de retirer préalablement les grosses mauvaises herbes, d’arroser le sol si nécessaire, et de renouveler la couverture annuellement ou à la mi-saison pour garder tous les bénéfices du paillage.

Paillage copeaux de bois : usages et limites

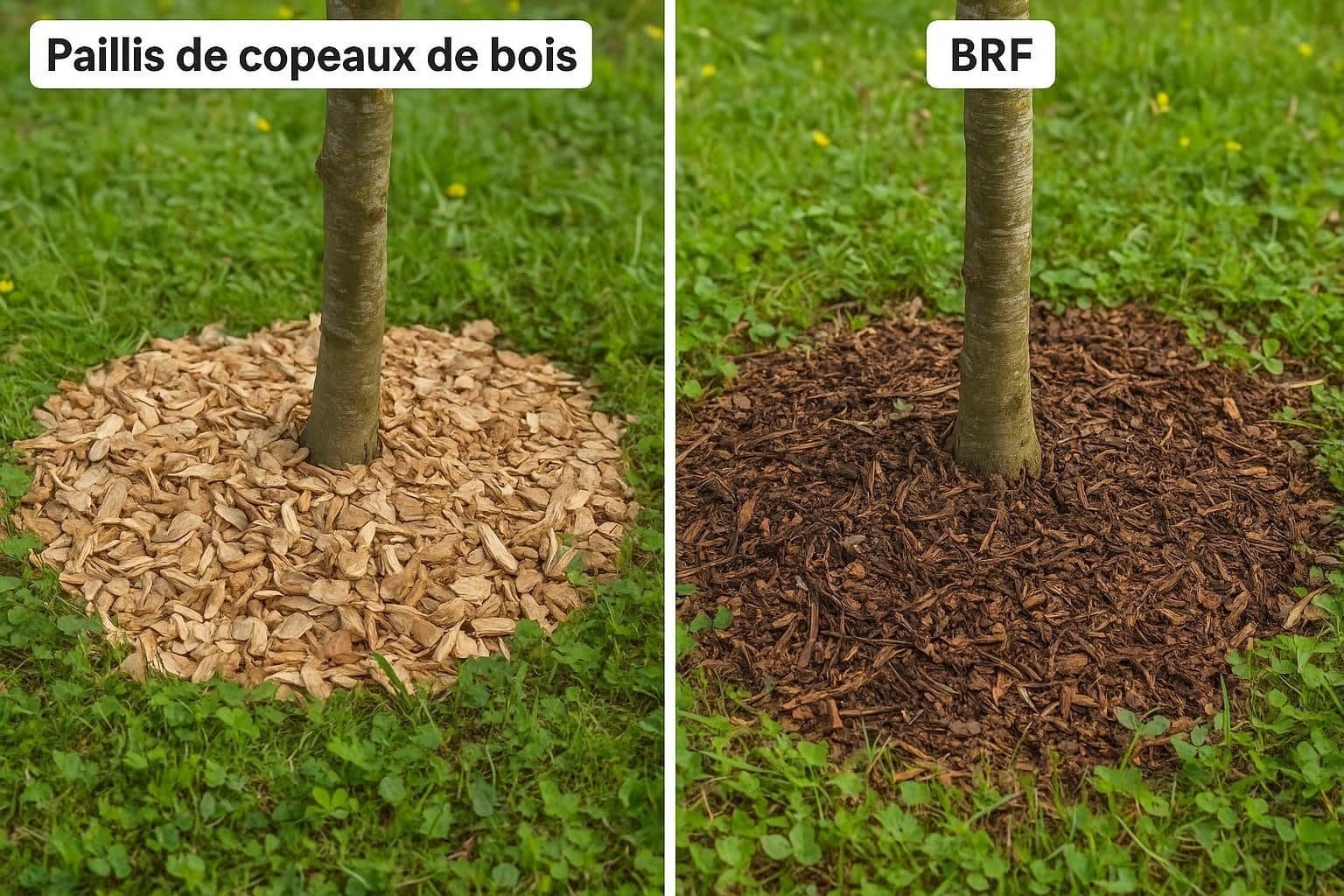

Les copeaux de bois font figure de star dans le renouveau du paillage, portés par la vogue du BRF (bois raméal fragmenté) et la multiplication des plateformes de recyclage. Appréciés pour leur aspect naturel et leur capacité à recouvrir durablement le sol, ils séduisent autant les amateurs de massifs fleuris que les familles souhaitant un jardin bas entretien. Leur impact varie cependant largement selon l’essence employée, leur fraîcheur, et les besoins du sol.

Essences recommandées et durée de vie

La qualité du paillage en copeaux dépend d’abord du bois choisi. Les essences feuillues, comme le noisetier, l’érable, le bouleau ou l’aulne, offrent une bonne décomposition et enrichissent peu à peu le sol. À l’inverse, les résineux (pin, épicéa, sapin) présentent un pH plus acide et une lente dégradation. Cela peut s’avérer précieux sous les rhododendrons ou les hortensias, mais inadapté au potager ou à proximité de jeunes plantes exigeantes en azote.

La durée de vie du paillis de copeaux de bois s’étale de 18 à 36 mois selon l’épaisseur (6 à 10 cm recommandés) et l’exposition aux intempéries. Son maintien esthétique séduit dans les allées, autour des arbres et en pourtour de massifs, en offrant en prime une protection efficace contre l’érosion du sol.

Essence de bois | Vitesse de décomposition | Effet sur pH du sol | Usages privilégiés |

|---|---|---|---|

Noisetier, aulne, érable | Rapide (18-24 mois) | Neutre à légèrement acide | Massifs, potager, haies |

Pin, sapin | Lent (24-36 mois) | Acidification possible | Plantations acidophiles (camélias, hortensias) |

Broussailles, BRF | Moyenne (18-30 mois) | Neutre | Jeunes arbres, potager |

Où l’utiliser (massifs, haies, potager) ?

Les copeaux de bois font merveille dans les massifs ornementaux où leur tenue, même après de fortes pluies, reste exemplaire. Leur usage autour des haies, jeunes arbres et sous les vivaces permet de stabiliser la température du sol et de préserver l’humidité. Le BRF, plus riche en jeunes rameaux verts, dynamique la vie microbienne et sert d’accélérateur à la décomposition.

Dans le potager, on reste attentif : les copeaux frais, surtout s’ils sont épais, ralentissent la montée en température du sol au printemps, ce qui peut entraver la levée de certaines cultures précoces. Un paillage trop abondant peut gêner le semis direct. Il est préférable de réserver les copeaux au pied des tomates, cucurbitacées, ou en paillis d’hiver, et de compléter avec des paillages plus fins (feuilles mortes, tontes sèches) pour les parcelles semées. Pour garder une zone saine autour du paillis, voici les déchets à éviter au compost afin de limiter les contaminations.

Massifs et haies : Protection durable et esthétique soignée.

Potager : À réserver aux cultures implantées (tomates, fraisiers), éviter sur semis directs.

Allées piétonnes : limite la repousse des adventices, garde la souplesse du sol.

Risques d’azote et bonnes pratiques

Un frein classique aux copeaux de bois : la fameuse faim d’azote. Lorsqu’un paillis carboné (bois, paille) est appliqué, les micro-organismes du sol captent l’azote disponible pour décomposer ce matériau riche en carbone. Résultat : les plantes peuvent souffrir d’un ralentissement de développement, jaunir ou végéter.

Pour éviter ce piège :

Appliquer les copeaux sur un sol déjà enrichi (compost, fumure) ou sur les allées/non-cultivées.

Mélanger à d’autres paillages plus azotés (tontes, feuilles mortes, BRF).

Limiter l’épaisseur du paillage de copeaux sur les zones de jeunes plantations.

Exemples réels : certains horticulteurs alternent copeaux et couches de fumier pailleux pour nourrir le sol tout en gardant un aspect propre en surface. C’est particulièrement pertinent lors des rotations de cultures au potager.

Un dernier conseil : surveiller la couleur du feuillage des plantes. Des jeunes feuilles pâles signalent souvent un déficit d’azote. Incorporer du compost ou un engrais organique permet alors de relancer la dynamique du sol sans délai.

Paillage chanvre : léger, propre et efficace

Le paillage à base de chanvre conquiert peu à peu jardiniers, maraîchers et collectivités grâce à sa souplesse d’utilisation et son excellent pouvoir recouvrant. Issu des fibres dépoussiérées, il s’achète en sacs compressés et s’épand en tapis fins sur le sol. Apprécié pour sa propreté, sa facilité de pose et sa neutralité vis-à-vis du sol, il s’avère très compétitif dans les potagers urbains, balcons, ou pour les plantations fragiles.

Pouvoir couvrant et rétention d’eau

Très léger, le chanvre déploie une capacité d’absorption impressionnante : une simple couche de 5 cm limite l’évaporation tout en empêchant l’envol, même par grand vent. Il retient jusqu’à 4 fois son poids en eau, ce qui en fait un allié précieux en phase de démarrage précis des semis de radis, carottes ou haricots. Contrairement à la paille traditionnelle, son maillage dense bloque efficacement la lumière tout en restant respirant, préservant ainsi la fraîcheur du sol autour des racines.

Très bon pouvoir d’absorption : idéal en période sèche ou pour limiter les arrosages.

Ne colle pas aux tiges, limitant les risques de pourriture.

Pose facile, même sur de petites surfaces ou en jardinières.

Idéal pour fraisiers et jeunes plants

La finesse du paillis de chanvre le rend particulièrement adapté au potager de printemps pour couvrir les bien nommés “bébés plants”. Sous les fraisiers, il permet de garder les fruits propres, d’éviter qu’ils ne pourrissent sur un sol mouillé, tout en limitant la concurrence des mauvaises herbes. Un maraîcher de la région Centre partage : “Depuis que j’utilise le paillis de chanvre, mes fraisiculteurs observent moins de maladies cryptogamiques et de limaces qu’avec la paille classique”.

Ce paillage est également conseillé pour toutes les jeunes plantations de légumes, aromatiques ou fleurs, dont la croissance serait compromise par un paillis trop grossier. Son toucher doux convient en outre aux jardins fréquentés par des enfants ou des animaux domestiques.

Mise en place et entretien saisonnier

La pose du paillis de chanvre demande peu voire aucun nettoyage du sol : il s’épand simplement sur une terre meuble, arrosée si besoin. On veille à maintenir une épaisseur homogène (4 à 6 cm suffisent). Son principal atout : sa tenue dans le temps. Sauf orages violents, son maintien au sol est optimal, ce qui le place loin devant les paillages “volants” (foin, copeaux très secs).

La décomposition du chanvre se fait sur 8 à 12 mois, sans acidification ni effet de faim d’azote notoire. En fin de cycle, il s’intègre parfaitement lors d’un griffage superficiel du sol ou entre deux saisons de culture. À chaque départ de saison, un apport de nouveau paillage soutient la fertilité de la parcelle et stimule l’activité des micro-organismes.

Atout comparatif | Paillis de chanvre | Paille traditionnelle | Foin |

|---|---|---|---|

Stabilité au vent | Excellente | Moyenne | Faible |

Propreté des fruits/légumes | Supérieure | Moyenne | Faible à moyenne |

Décomposition | Modérée (8-12 mois) | Lente (12-18 mois) | Rapide |

Paillage pas cher : solutions économiques

S’il est tentant d’acheter un paillage conditionné, une majorité de jardins disposent de ressources locales gratuites ou à faible coût. Les résidus de tonte, feuilles mortes, cartons bruns, brindilles et même aiguilles de pin constituent d’excellents paillis “d’appoint” adaptés à la saison et au lieu. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, limitant également la production de déchets du jardin.

Tontes sèches, feuilles, carton brun

Les tondes sèches de gazon, laissées à sécher 2-3 jours pour éviter la fermentation, forment un paillage fin idéal pour les lignes de semis et jeunes pousses. Elles se décomposent vite et nourrissent promptement le sol en azote. Les feuilles mortes ramassées à l’automne, dispersées après broyage, construisent une couverture légère, gourmande en micro-organismes, qui protège les massifs fleuris ou potagers d’hiver.

Le carton brun (non imprimé, sans scotch ni encre plastique) est de plus en plus utilisé comme “barrière” anti-mauvaises herbes. Placé en couche épaisse (deux cartons superposés), il isole efficacement le sol du soleil et sert de base à un paillis plus esthétique (copeaux, foin, paille). Cette stratégie est appréciée pour la création de planches de culture sans travail du sol.

Tontes de gazon : action coup de fouet azotée pour les légumes-feuilles.

Feuilles mortes : riches en minéraux, douces pour les microfaunes.

Carton brun : aucun coût, réutilisation intelligente.

Récup et erreurs à éviter

La tentation est grande d’utiliser tout ce que le jardin offre. Attention toutefois aux matériaux frais, non séchés, qui risquent de coller, fermenter ou attirer limaces et champignons pathogènes. Ne jamais utiliser des feuilles de noyer en raison de leur toxicité, ni du carton imprimé ou traité. Un paillage maison réussi, c’est aussi respecter un équilibre : ni trop épais (asphyxie possible), ni trop compactant pour le sol.

Petit guide issu de retours d’expérience :

Éviter les couches épaisses de gazon frais : préfère le mélange avec des brindilles sèches.

Mélange feuilles mortes + carton brun = paillage longue durée pour massifs d’arbustes.

Surveiller l’émergence de moisissures ou de poches d’humidité inattendues.

Un exemple : un jardin partagé de Gironde a privilégié la récupération de tontes et broyat issu d’élagages, réduisant quasiment à zéro l’achat de paillis du commerce, tout en observant une nette progression de la faune auxiliaire.

Combiner les matériaux pour durer

Pour optimiser la durée d’efficacité du paillage, il est souvent astucieux de combiner différentes textures :

Base de carton brun + couche de paillis organique (foin, feuilles, paille).

Mélange copeaux + tontes sèches pour allonger la décomposition.

Ajout de BRF sur les zones à amender sur le long terme.

Ce “blending” du paillage permet de jongler avec les contraintes saisonnières, de booster la fertilité et de gagner du temps lors des renouvellements. Les erreurs les plus courantes restent la sous-épaisseur (rapidement dégradée) ou la monocouche, qui crée vite des inégalités de nutrition ou de microclimat sur le sol du jardin.

Matériau | Décomposition | Coût | Usages principaux |

|---|---|---|---|

Tontes sèches | Rapide | Gratuit | Semis, jeunes plants |

Feuilles mortes | Moyenne | Gratuit | Massifs ombragés, protection hivernale |

Carton brun | Lente | Gratuit | Sous-couche, planches de culture |

BRF | Moyenne à lente | Faible (selon approvisionnement) | Arbres fruitiers, bandes de permaculture |

Inconvénient du paillage : ce qu’il faut connaître

Aussi utiles soient-ils, paillage et paillis ne sont pas exempts de défauts. Certains matériaux, mal choisis ou mal dosés, compliquent la vie du jardinier débutant : risques d’étouffement, d’invasion de limaces ou de blocage de l’azote. Certaines situations nécessitent patience et observation pour éviter plus d’inconvénients que de solutions. Avant d’épaissir ou de renouveler le paillis, vérifie ces erreurs à éviter au jardin pour rester sur des bases saines.

Froid, limaces, faim d’azote : prévenir les effets

Un paillage trop précoce au printemps maintient le sol froid, éventuellement favorable à la prolifération des limaces, notamment sous les paillis épais (foin, paille, feuilles non broyées). À contrario, en été, il peut abriter insectes auxiliaires ou pollinisateurs, preuve que tout dépend du bon moment et du matériau choisi.

La faim d’azote reste l’écueil fréquent des paillages carbonés. Toujours veiller à compléter avec de la matière azotée (compost mûr, crottin, fumier) en amont ou juste après la pose, surtout près de jeunes pousses.

Favoriser un paillage plus fin ou moins épais en début de saison.

Aérer le sol ponctuellement pour limiter la stagnation d’humidité.

Introduire des barrières anti-limaces si besoin (coquilles d’œufs, sable volcanique).

Épaisseur excessive et étouffement du sol

Un paillis trop dense peut rapidement asphyxier le sol. En cas de pluie abondante ou de substrat lourd, la stagnation de l’eau risque de faire pourrir racines et collets. Fin d’automne, le retrait d’un excédent de paillage s’impose, surtout pour les légumes racines ou bulbes qui redoutent la saturation.

Illustration : un potager en bacs surélevés couvert de 12 cm de paille est sujet, en 2025, à l’apparition de moisissures et à la fuite des vers de terre, s’il n’est pas régulièrement aéré ou amendé avec du compost frais.

Quand retirer ou renouveler le paillage ?

La gestion du paillage est annuelle : lorsque la couche devient trop compacte, ou que la décomposition atteint un stade avancé, il est temps de la renouveler. Au printemps, il peut être nécessaire de retirer provisoirement les paillis épais pour réchauffer le sol et faciliter la levée des plantes. En fin d’hiver, une inspection de la couche permet de vérifier sa bonne intégration au sol et d’apporter éventuellement une nouvelle génération de paillis adaptés à la période à venir.

Entretien et gestion durable du paillage au jardin

La réussite du paillage dans le temps passe par quelques gestes clés. Un entretien régulier, un renouvellement au bon moment et un recours progressif au compostage de surface rendent la pratique durable, tout en optimisant la contribution à la santé du sol. Cette gestion se démocratise au fil des années, adaptée aussi bien aux familles urbaines qu’aux exploitations maraîchères en permaculture.

Techniques de renouvellement et compostage du paillage

Dès la fin de la saison de culture, ou lors du grand nettoyage printanier, le paillage partiellement décomposé devient un fertilisant naturel : il s’incorpore à la surface lors d’un léger griffage. Les restes coriaces (copeaux, écorces, paille non dégradée) sont remis sur le compost ou transférés sur les massifs “au repos”.

Le renouvellement du paillis dépend du matériau :

Tous les 4-8 mois pour foin, tontes ou chanvre.

Tous les 18 mois pour BRF, copeaux, écorces ou pouzzolane minérale.

Au besoin, intercaler des apports azotés avant l’installation de nouveaux paillages carbonés.

Une rotation intelligente entre paillis organiques et minéraux (ardoise, graviers) permet d’ajuster le microclimat selon les saisons et le style de jardin visé.

Type de paillage | Fréquence de renouvellement | Intégration au sol |

|---|---|---|

Tontes, foin, feuilles | 2 fois/an | Rapide |

Copeaux, BRF | 1 fois/1 à 2 ans | Progressive |

Pouzzolane, ardoise | 5-10 ans | Non (décoratif uniquement) |

Impact du paillage sur la biodiversité du sol

Un paillage bien mené favorise l’installation des lombrics, collemboles, carabes et régule le développement des populations de micro-organismes. Dans un sol paillé depuis plusieurs saisons, les observations révèlent une multiplication des vers de terre, alliés précieux du jardinier. Les paillis organiques (BRF, feuilles mortes, foin) donnent un véritable “coup de fouet” à la fertilité : ils offrent une alimentation continue à la faune du sol, qui, en retour, structure l’humus et recycle les éléments nutritifs.

Cependant, certains paillis trop minéraux (graviers, pouzzolane, ardoise) n’apportent rien à la microfaune : ils servent surtout à limiter l’évaporation ou à décorer. Un équilibre s’impose selon la nature du jardin : sur sol sableux ou pauvre, privilégier le renouvellement de paillis organiques. Sur terrain pollué, le choix d’un paillage minéral offre une barrière mais doit être compensé par la plantation d’espèces résistantes et l’apport d’engrais verts.

Paillage et changement climatique : adaptation et résilience du jardin

Dans un monde soumis à de brusques variations climatiques, le paillage devient une arme de résilience majeure. Il protège le sol contre la déshydratation, le ruissellement et les chocs thermiques, tout en participant à la séquestration du carbone à l’échelle locale. Les jardiniers pionniers, familles urbaines comme néo-ruraux, optent pour des assemblages sur-mesure, ajustant l’épaisseur et la nature des paillis selon la météo anticipée.

Rôle du paillage dans la conservation de l’eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le paillage limite jusqu’à 60 % la perte d’eau par évaporation au cœur de l’été, avec des impacts visibles sur la croissance et la capacité des plantes à résister au stress hydrique. Ceci favorise une moindre dépendance à l’arrosage, une réduction immédiate de la facture d’eau et un moindre travail du sol.

Par ailleurs, la décomposition progressive des paillis organiques piège temporairement du carbone dans le sol. Ce processus, multiplié à l’échelle d’un quartier ou d’une collectivité, concourt directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). De nombreux projets pilotes démontrent, chiffres à l’appui, une stabilisation accrue du sol et une amélioration de la fraîcheur locale, même en pleine canicule.

Moins d’arrosage = moins d’eau pompée, plus de plantes autonomes.

Moins de travail du sol = économie d’énergie et enrichissement naturel du sol.

Un sol vivant = carbone stocké, biodiversité accrue.